当“我适合什么工作”的迷茫反复出现,当职业选择陷入“兴趣”与“能力”的两难,如何找到精准匹配的职业方向?2025 年10月18日,浙江财经大学(校友)职业指导师协会第三期线下公益活动给出了答案。本次活动以“了解霍兰德破解职业兴趣密码”为主题,邀请深耕人才发展及教育服务领域20年的李丽娟老师担任主讲人,吸引了众多对职业规划感到迷茫的协会会员和学生家长的参与,共同解锁职业兴趣的核心逻辑。

一、破冰环节 —— 从“鬼屋分工”读懂兴趣偏好

活动开场,李老师没有直接讲解理论,而是用一个“万圣节鬼屋分工”的趣味场景引发全场参与。她提出,若要筹备一场鬼屋活动,需分为6个工作小组:搭建场地布景、研究特效与鬼怪文化、设计宣传与造型、解说并安抚人员情绪、领导统筹活动并指挥现场、售卖门票及售后工作。在场参与者根据第一直觉选择感兴趣的小组,李老师则通过分工特点,巧妙引出霍兰德职业兴趣理论的核心 ——职业选择本质是兴趣偏好的延伸。她指出,看似随机的选择背后,其实隐藏着每个人对“动手实践、逻辑研究、创意表达、人际服务、统筹领导、规则执行”六大方向的倾向,这正是霍兰德理论中“六型人格”的核心分类。

二、理论拆解 —— 从“兴趣代码”到“职业指导”

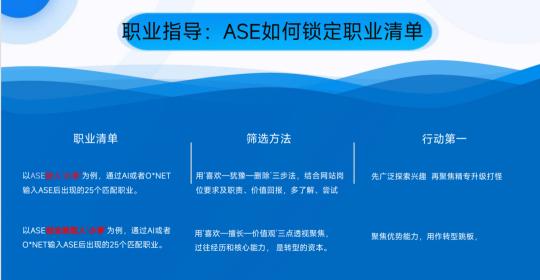

理论拆解中,李老师分享了霍兰德理论的落地方法,帮助参与者将“兴趣代码”转化为具体的职业指导。她以“ASE新人‘小李’和ASE创业转型人'小李’”为例,帮助大家更全面的了解霍兰德职业兴趣代码在各类人员职业选择的场景应用。

三、联合作战工具 ——多维度助力精准定位

在活动实战环节,李老师为了更好地帮助现场参与人员全面且精准的职业定位,分享了构建“兴趣 + 能力 + 价值观”的多维度联合作战工具箱,通过整合能力评估、价值观匹配及兴趣类型区分,为职业选择与发展提供科学指引。

四、避坑指南 —— 警惕兴趣与职业的“认知差”

活动尾声,李老师特别提醒参与者,避免陷入“兴趣即职业”的误区,关键要区分“消费型兴趣”与“生产型兴趣”。她提出两个判断问题:“是否享受这个领域里‘不美好’的部分?”“没有即时回报时,是否依然愿意坚持?”只有两个问题的答案均为“是”,兴趣才有可能转化为长期职业。

此次活动在激烈的讨论和雷鸣般的掌声中落下帷幕。参与者纷纷表示,不仅明确了自己的兴趣代码,更掌握了将兴趣转化为职业指导的具体方法。浙江财经大学(校友)职业指导师协会将持续聚焦职场人及大学生的核心需求,举办更多实用的职业指导公益活动,助力每个人在职业道路上精准定位、持续成长。